どうも、サビぬきです。

今回は前回に引き続いてまたまた東北地方。

青森県での採集記録です。

今年は東北地方の内陸部のトウヨシノボリに興味が深く、まだ青森県と岩手県の個体を採集したことがありません。

そこで、今回は未踏の地である青森県に行ってみました。

青森遠征 1日目

空路で青森へ

関東から地続きとは言え、青森県まで運転するのは相当に骨が折れます。

空路なら、空港から1時間ちょっと。

今回は空路を選択しました。

青森空港に着き、まずは道の駅で朝食をとります。

青森県にも五平餅があるみたいです。

ただ、私が良く知っている五平餅とは少し様相が異なります。

甘めで、もちもちとした味わいでした。

私が好きな五平餅は、長野県南部の山椒味噌のタイプが好きなのですが、それとは少し違う味付け、食感です。

最初の川

目を付けたポイントに向かい、早速網を入れてみます。

いきなり採れました!

しかし、このポイントは数が少ないらしく、数が上がりません。

しばらく採集してみましたが、この♂個体1匹だけでした。

数が上がらないのでリリースして、別のポイントに向かいます。

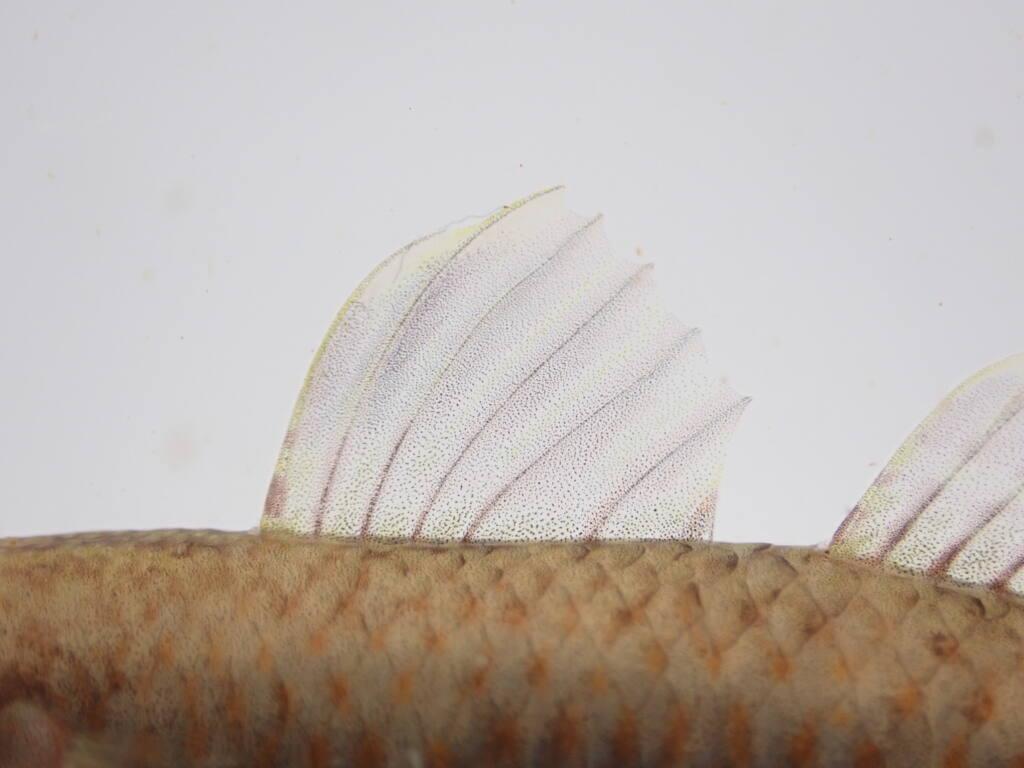

第二背鰭の縞模様は比較的明瞭です。

試行錯誤の末

一応ヨシノボリがいたということは、その川のどこかに濃いポイントがあるはずです。

まだ初日、時間はあるので探します。

いくつかのポイントに寄ってみて貧果。

熱中症対策の飲料が尽きかけた頃、良さげなポイントを引き当てます。

ここなら居そう。

網を入れてみると。

そして、

目的のヨシノボリが入りました。

このポイントでは数が多いようです。

また秋田県で採れたものと似た環境に居ましたが、こちらは背鰭が尖る様子。

♀に関しては、秋田で見た個体とさほど変わらない印象を受けました。

下流に行くよりも、上流に遡るのが正解だったようですね。

このポイントにはもう少し長くとどまりたかったのですが、猛暑の中水分が尽き、昼食の時間も回っていたため、やむなく一時撤退としました。

夕暮れの川

その後もいくつかの河川で探索を続けました。

正直なところ今回は空振りも多かったのですが……。

夕方ごろ、草むらの中に誰かが川に入ったであろう通り道を発見。

そこを辿って川に降り、ガサガサしてみます。

先程の河川よりも流れが速い川でしたが、ここでもトウヨシノボリが採れました。

また、ウキゴリが大型であったことも印象的です。

日が暮れてきたので、宿に向かいます。

また、青森県に来た理由はもう一つ。

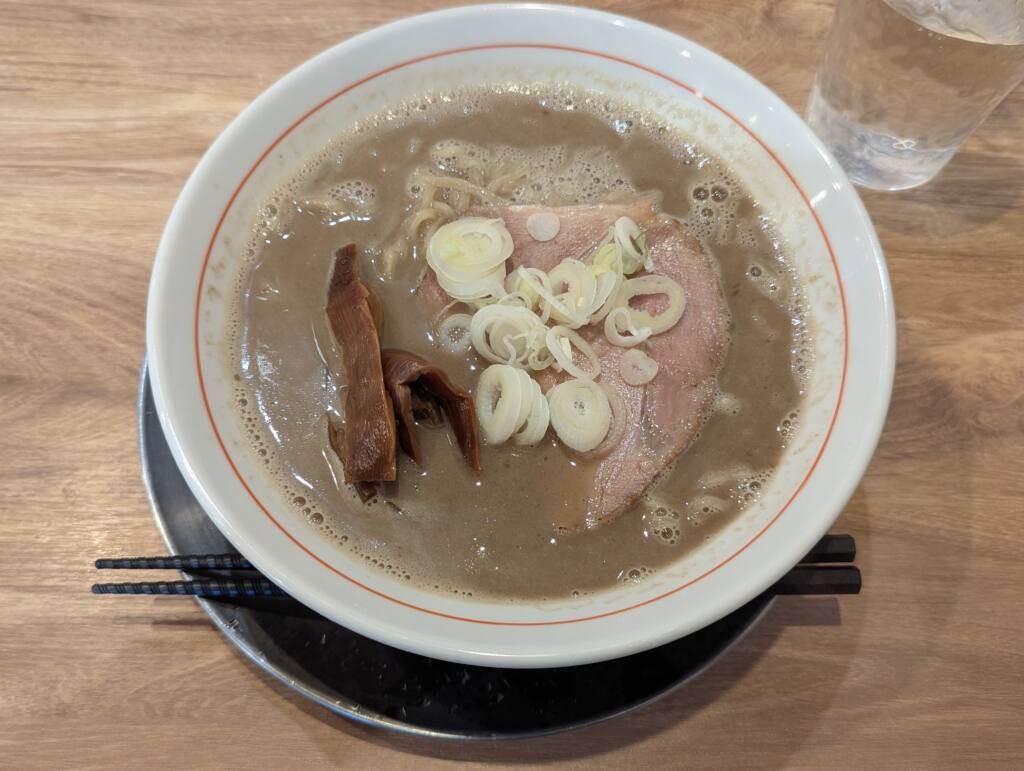

私はラーメンの中でも特に煮干しラーメンが好みなのですが、青森県は煮干しラーメンの聖地と言えるほど、煮干しラーメンの店が数多く存在します。

この点も、青森遠征のたのしみです。

2日目 シロヒレ、よりも、イ・ト・ウ

青森県に来たさらにもう一つの理由として、西日本では希少種となるシロヒレタビラというタナゴが移入していることが挙げられます。

ヨシノボリが採れれば十分ではあるのですが、あわよくばこちらも狙えれば……という程度の温度感で挑みます。

背鰭の丸いヨシノボリ

良さげなポイントを探して彷徨っていると、良い感じの水路を見つけました。

覗いてみると、ヨシノボリの姿が見えます。

早速網を入れてみると。

おや?

昨日のポイントで採れた個体は背鰭が伸長するタイプだったものの、このポイントで採れた個体は背鰭が伸長しないタイプとなるようです。

ポイントとしては少々離れていますが、水系としては同一水系になります。

秋田県で採れたものと、ほぼ同じ系統に見えました。

このポイントでは他のハゼ類も網に入り、よく見る淡水ハゼ の面々が一気に揃いました。

このあと、雨が降り出したため撤退します。

さて、天気予報を見るとこのあとしばらく雨はつづく模様。

目的のヨシノボリは既に採集を終えており、シロヒレタビラの探索は無理を押してまで積極的に取り組みたいとは考えていませんでした。

青森県の外来シロヒレタビラに関しては、もしかすると現在では数を減らしているのかもしれません。興味のある人はぜひ現地で調べてみましょう!

そんなわけで。

とりあえず、昼飯に海鮮系の何かを食べたいな〜と調べてみると。

なんと、あの北海道の希少淡水魚、イトウを食べられる店があるらしい。

しかも年中、安定供給ができているのは青森だけなのだとか。

というわけで向かってみました。

鰺ヶ沢のイトウ丼

車を採集エリアからしばらく飛ばし、鰺ヶ沢に着。

鰺ヶ沢というからにはアジが有名?と思ったところ、実はイカやヒラメのほうが名産なのだとか。アジも獲れはするみたいですが。

少し立ち寄った漁港では、釣り人がいました。

海面を見てみると、おそらく小サバの群れ?

と、クロダイが確認できました。

きっと、釣り目的で来てもたのしいところなのでしょう。

それから、幻のイトウ丼へ。

イトウ単品の丼もメニューにありますが、今回はヒラメ付きのほうを選択しました。

そのほうが安価なうえに、鰺ヶ沢の特徴的な味わいを両方楽しめると考えたためです。

目的のイトウ丼をいただきます。ヒラメも付いててお得。

イトウに関しては、サーモン系の味わい。

脂も感じられますが、トロサーモンほどしつこくはありません。

旨味はありつつも、さっぱり、ねっとりとした味わいでした。

ヒラメの方は淡白で、歯ごたえのある味わいが印象的でした。

どちらも鰺ヶ沢を代表する味わいで、心に残る一杯でした。

次回もし来ることがあれば、釣りメインのプランでも楽しめるかもしれません。

この後は、Googlemap上でため池や用水路を探しました。

津軽の池

この池はウシガエルだらけでした。

この池はいくらか自然度が高そう。

このハゼはウキゴリかジュズカケハゼだと思います。

生き物の気配がする池はいくらか見つかりましたが、ヨシノボリやシロヒレタビラの気配はちょっと難しそうです。

雨も止まないので、採集としての探索はここで切り上げ、十三湖に向かいました。

青森最大の潟湖、十三湖

十三湖はシジミの産地として有名な、青森県最大の潟湖です。

汽水湖とのこと。

撤退

このあと竜飛岬まで目指そうとしましたが、なかなかに道が険しそうなのと、時間の関係もあって断念。

宿に戻ることにしました。

この日は秋刀魚煮干しを使ったという一杯。

大根おろしやレモンによる味変も楽しめました。

青森遠征 最終日

早いもので最終日。

初日にヨシノボリを捕獲したものの、暑さと水分切れでやむなく撤退したポイントに再度向かいます。

再登場・背鰭の丸いヨシノボリ

おや?

一昨日来た時は背鰭の長い個体が採れましたが、今日は背鰭の丸い個体が採れました。

同所的に2タイプ見られるようです。

秋田県・山形県で見た個体とは似て非なる、という印象を受けました。

特に背鰭が伸長する/しない 個体混在するという点が興味深いです。

採集を終えて

短時間の採集を終えたあと、また煮干しラーメンを1杯。

それから、フライトまでまだ少し余裕があるので、浅虫水族館に向かいました。

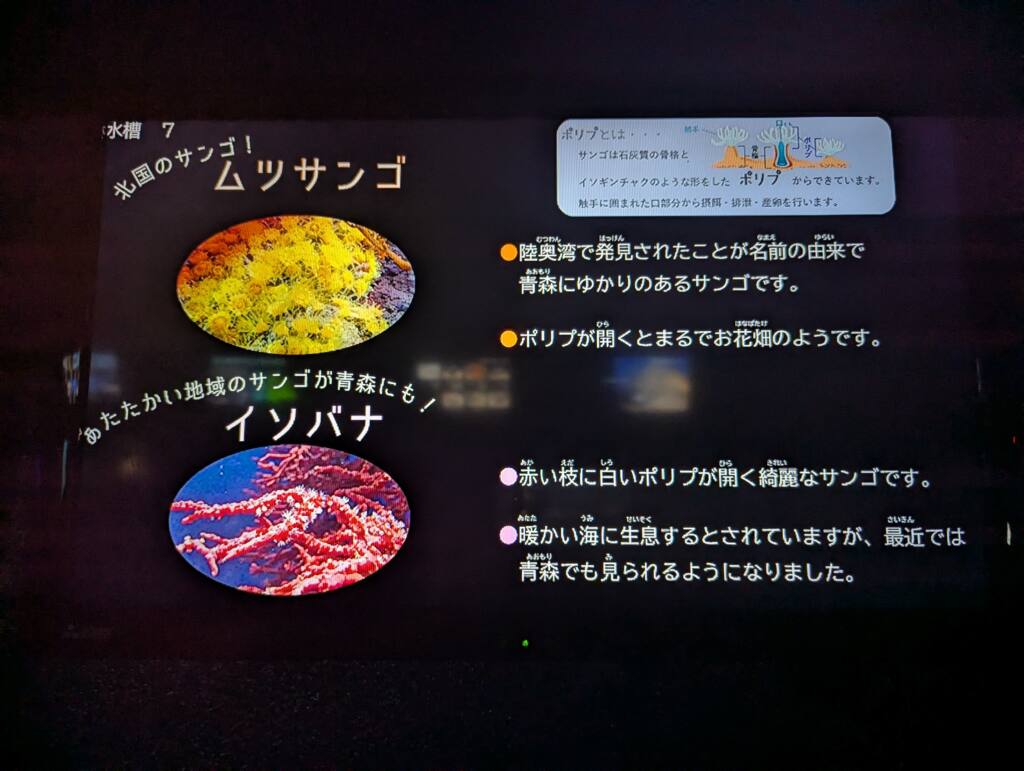

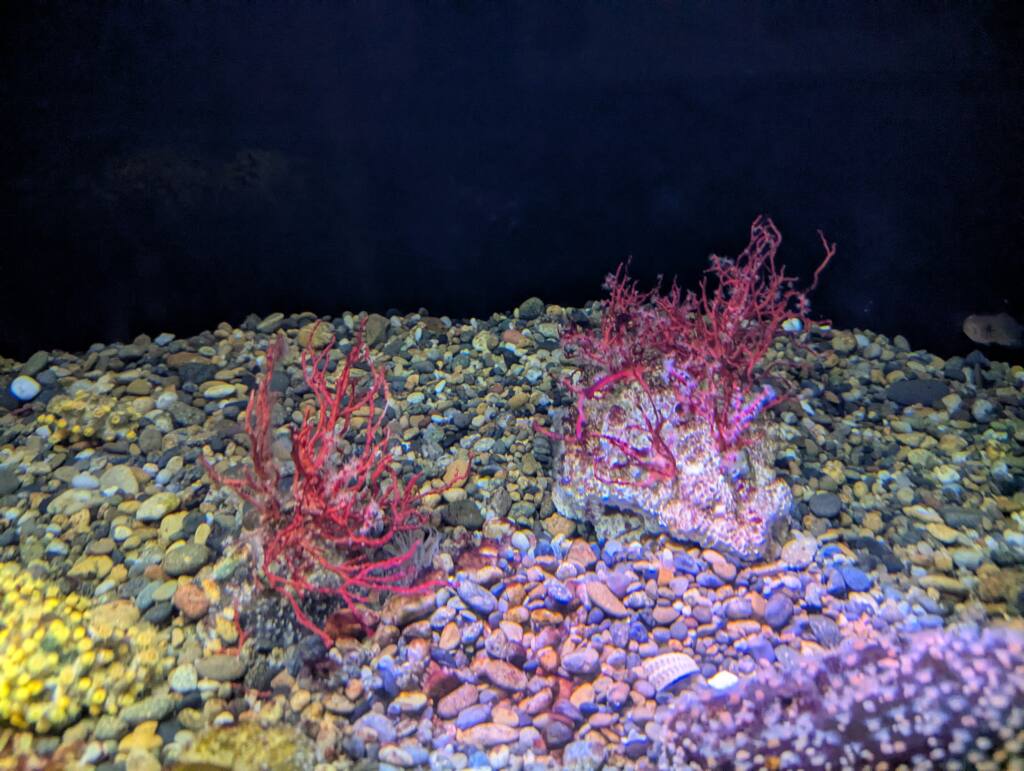

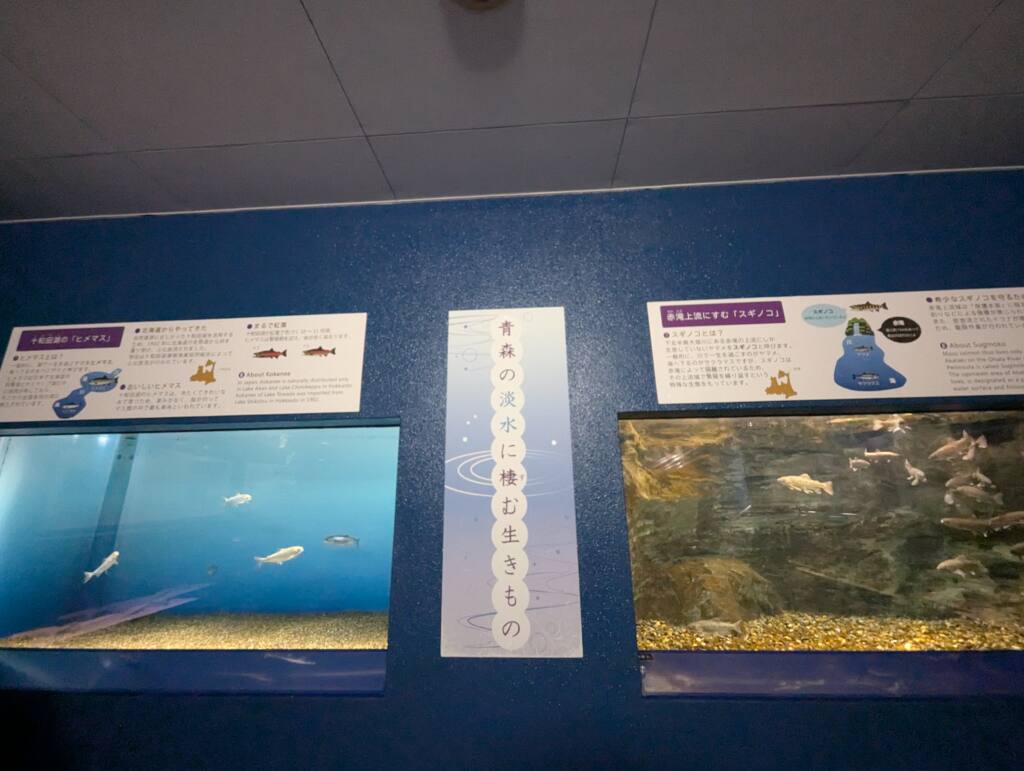

浅虫水族館

時間があったら組み込みたいな〜と考えていた、青森県唯一となる水族館です。

寄れたら寄ろうぐらいのつもりだったためあまり下調べしていませんでした。

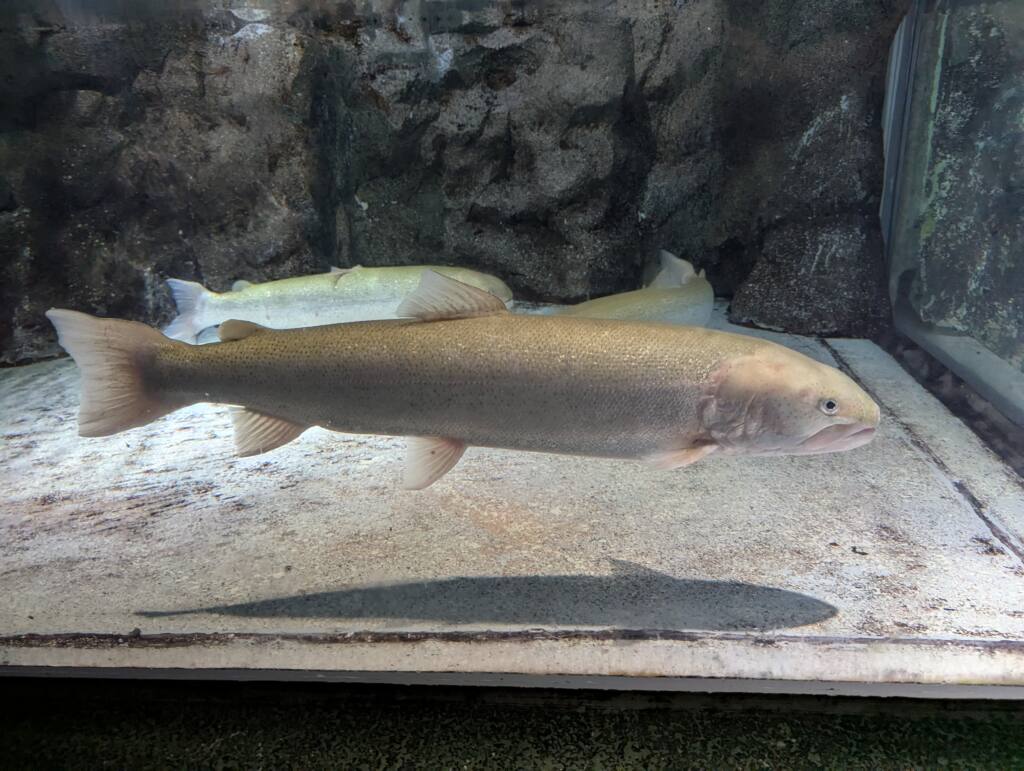

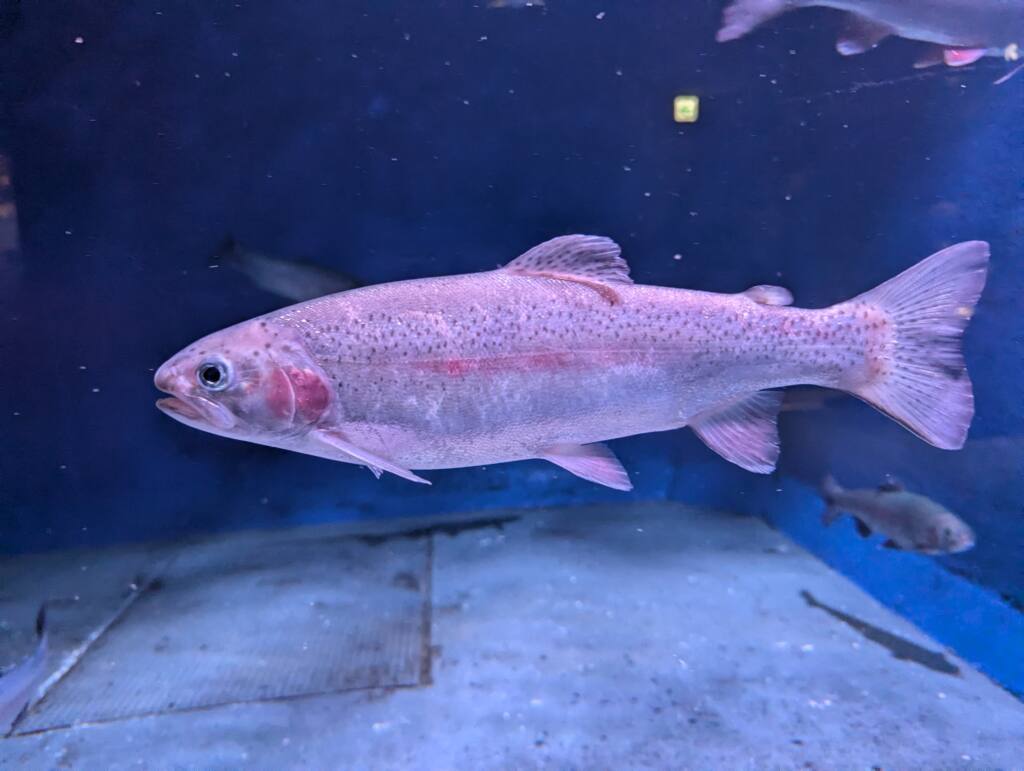

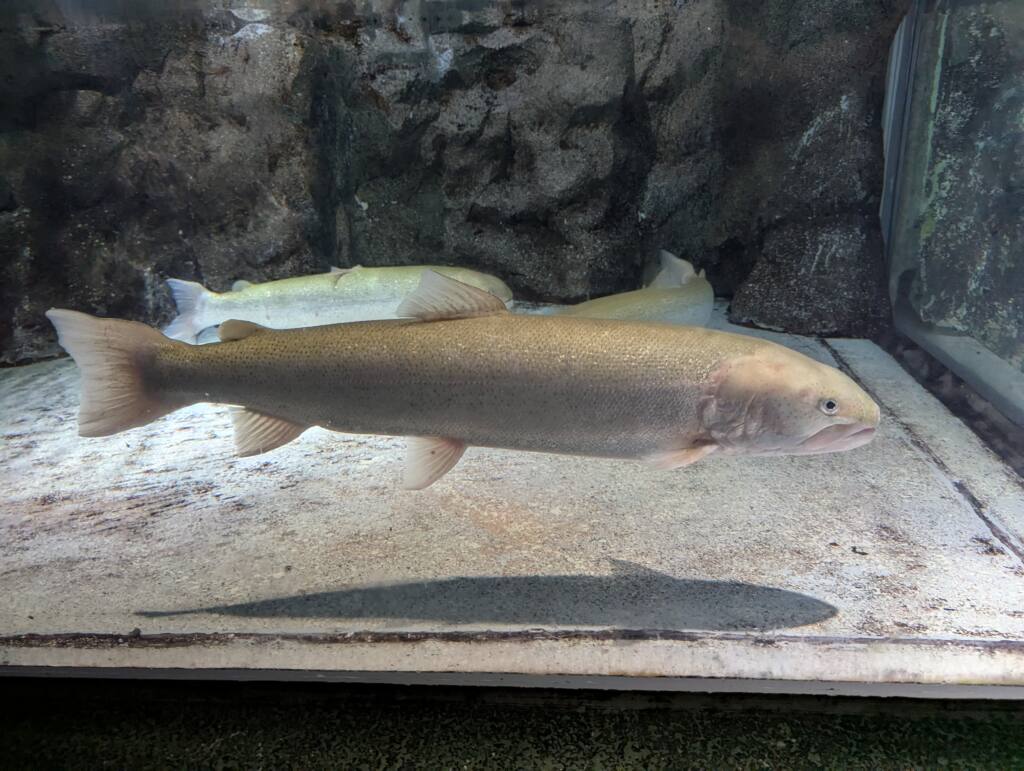

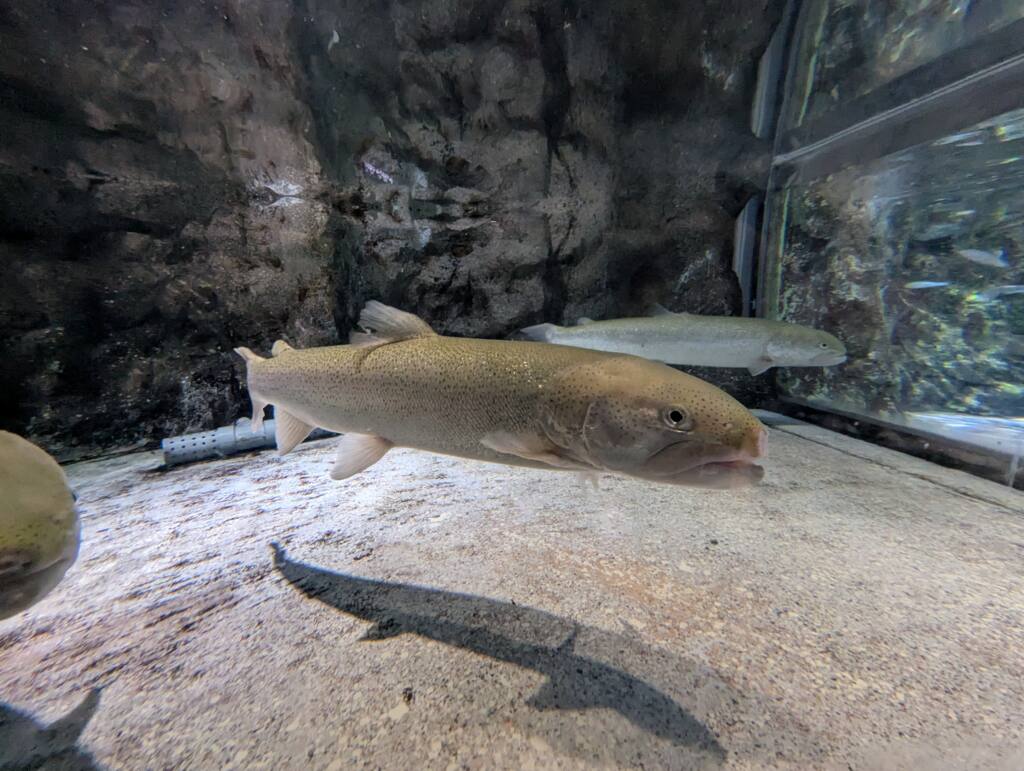

しかし実際に訪れてみると、イトウやスギノコ(白神山地上流部のヤマメ)など、希少淡水魚も展示されておりなかなか満足度の高い展示内容でした。

入館してすぐ目についたのは、カエルとメダカ。

青森県では身近な生物なのだと思います。

学生時代は堤防からジェット天秤をブン投げ……ひたすら釣っていました。

前脚が凶悪。味噌汁にするとおいしい。最近見かけなくなった気がします。

アザラシだからってさァッ

ここからさらに、(個人的に)展示が面白くなります。

やはり興味深いのは淡水魚。

青森の淡水魚

青森県という地域特性を活かした、魅力的な展示に惹かれました。

青森県特産のニンニクとリンゴを与えて育てられた、ニジマス×ドナルドソンニジマスの交配種。

いずれ釣ってみたい、とずっと言っています。

下北半島の一部地域にのみ分布する、ヤマメの変種だそうです。

おそらくいつでも見られるのは、ここ浅虫水族館だけでしょう。

スギノコは最初パッとしない印象でしたが、調べてみるとなかなか珍しい魚であることを知り。

ここで見られたのは貴重な機会でした。

陸奥湾の魚といった地元らしい展示も抑えつつ、主に白神山地の淡水環境について触れた展示が印象的でした。

そして、イトウ丼のところでも少し触れましたが。

イトウといえば北海道の希少魚というイメージが強いのですが、安定的に養殖して食材として提供できているのは青森県だけなのだそうです。

一応、青森県にもかつてイトウは生息していたようです。

しかし野生個体に関しては、残念ながら絶滅した模様。

しかしながら、北海道産の種苗から養殖に成功しており、安定供給できているのだとか。

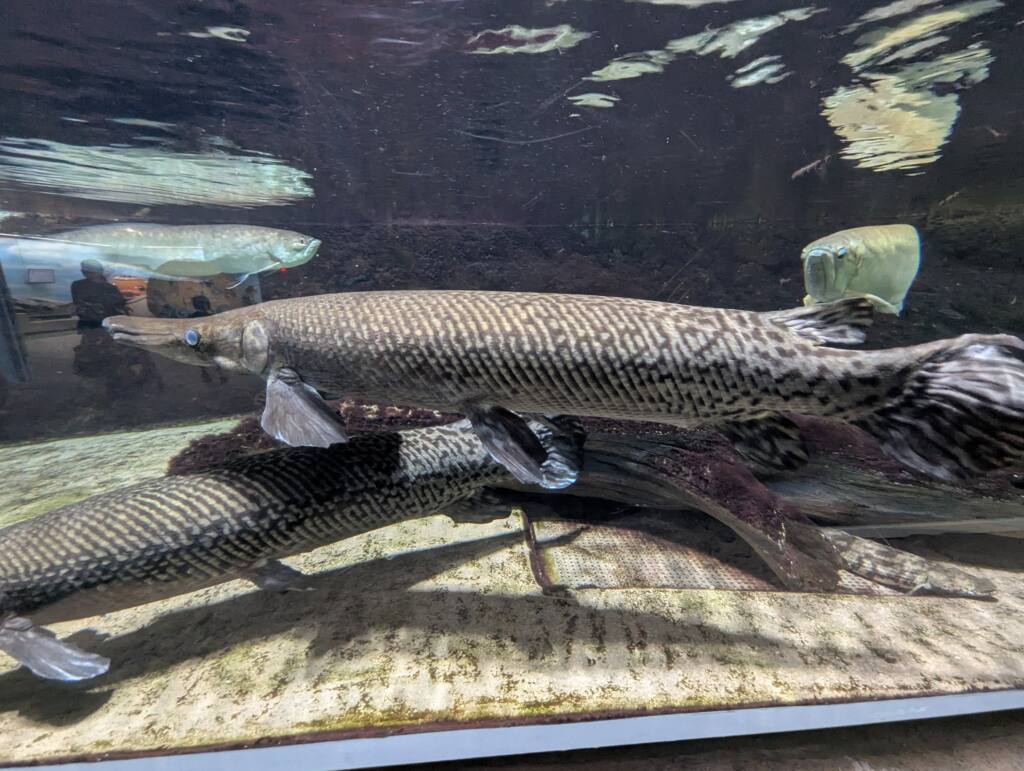

熱帯魚水槽

こういうのもあるのか!

青森の水族館で見るとは思っていませんでした。

意外と守備範囲広いようです。

ガーパイク2種はかつて観賞魚として人気でしたが、各地で放流された個体が見つかり、現在では特定外来生物に指定され飼育禁止になってしまいました。

水族館で悠々と泳ぐ姿は迫力がありますが、家庭でこの規模の水槽を用意できる人はそんなに多くないかもしれません。

飼育に規制がなかった当時は、幼魚は2000円前後とそれほど高くない価格で結構な数出回っていましたが、このサイズまで育てられた人はあんまりいないんじゃないかと勝手に思っています。

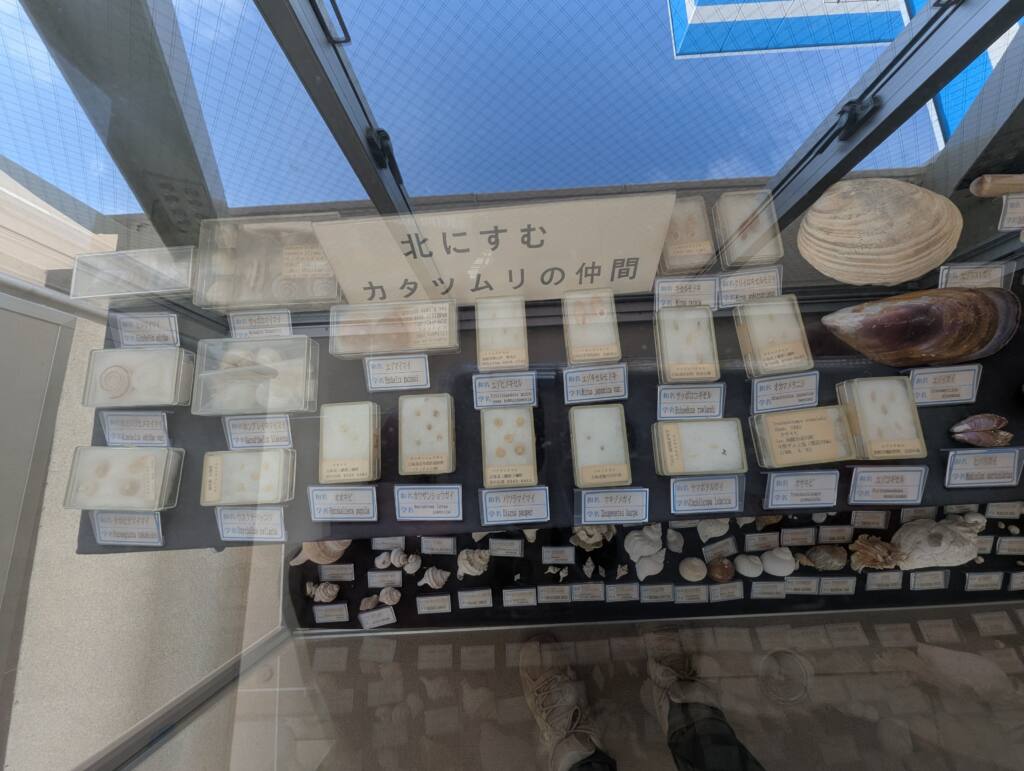

貝類の標本

本館からイルカ館に向かう途中。

相当数の貝類の標本が展示されています。

イルカを楽しみに向かう人が多い中、ここで展示されている標本の総数、何気にすごいのではないでしょうか。

貝類の標本は他にも相当数ありました。

浅虫水族館を訪れた際は、ぜひイルカだけでなく貝にも目を向けてみると面白いかもしれません。

帰路へ

水族館を出たあとは、空港に向かいます。

この日はポケモンGOのイベントもあったので、旅の記念にゲットしつつ……

青森県、東西に広く一度ではなかなか回りきれません。

今回は津軽エリアを中心としましたが、次回があれば下北半島や南部エリアを中心とするのも良いかもしれません。

ただラーメンに関しては、津軽エリアのものがとりわけ好みなんですよねぇ〜。

昼にはラーメンを食べたので、関東に戻ってきてからは夕飯にカレーを食べました。

リザルト

♂個体は背鰭の尖るタイプと丸いタイプ、両方が同所的に見られました。

背鰭が伸長するタイプ

背鰭が伸長しないタイプ

♀個体

背鰭の付け根に黒点?

すべての個体にではありませんが、こちらも目立つ個体が数匹見られました。

頭部

一番先頭の個体だけ長めですが、基本的にはどの個体も比較的短めな印象。

上顎突出という点はすべての個体に共通していました。

頬の赤い小斑点は個体により密だったり、ほとんど入らなかったり、とバラバラでした。

それでは、次回の遠征をお楽しみに!

コメント