2024年秋の遠征記録。

9月に淡路島で会った知人から、「千葉県に行きたい」との要望を受け、実際に行ってみたのが今回です。

そしてヨシノボリで千葉県といえば……そう、千葉県固有種こと「カズサヨシノボリ」。

今回はもちろん、このカズサヨシノボリをターゲットとして赴いてみます。

なお、今回は同行者の希望で千葉県を南北縦断する形になりました。(運転が大変だw)

一日目 安房編

この日は同行者と合流し、千葉県最南端まで向かうことを目標としました。

そしてこの日のターゲットはクロヨシノボリ。

あとは、適当に磯場で観察、みたいなプランで考えていました。

今回はアクアラインを渡った先で知人と合流し、一気に南下。

安房方面を目指します。

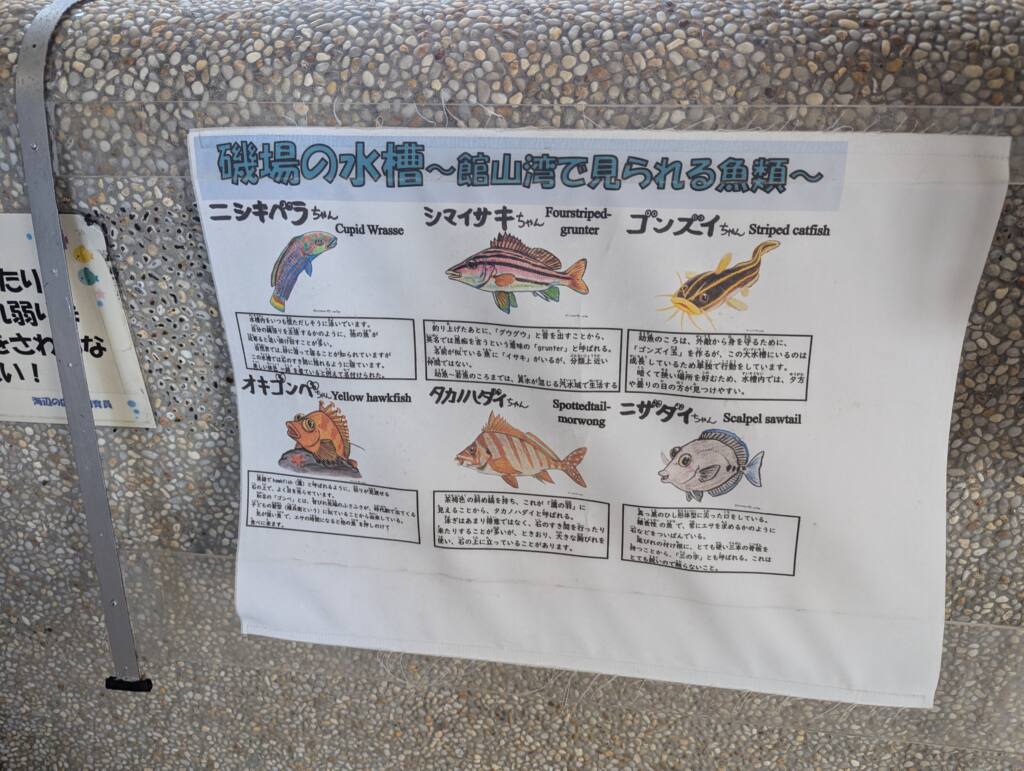

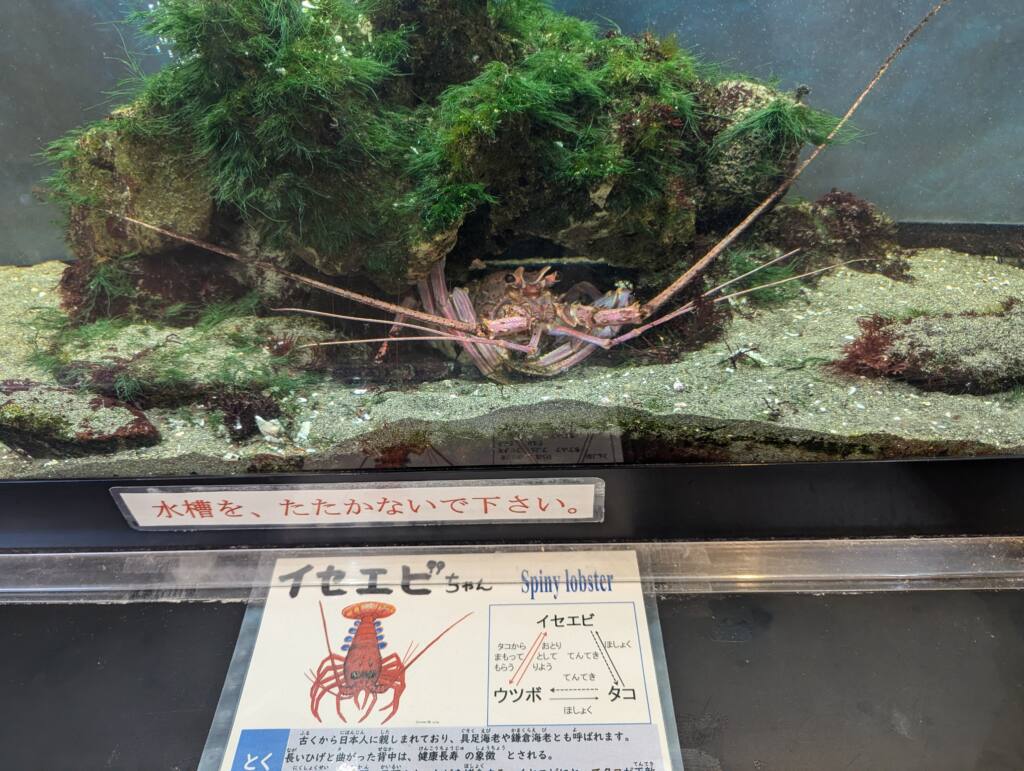

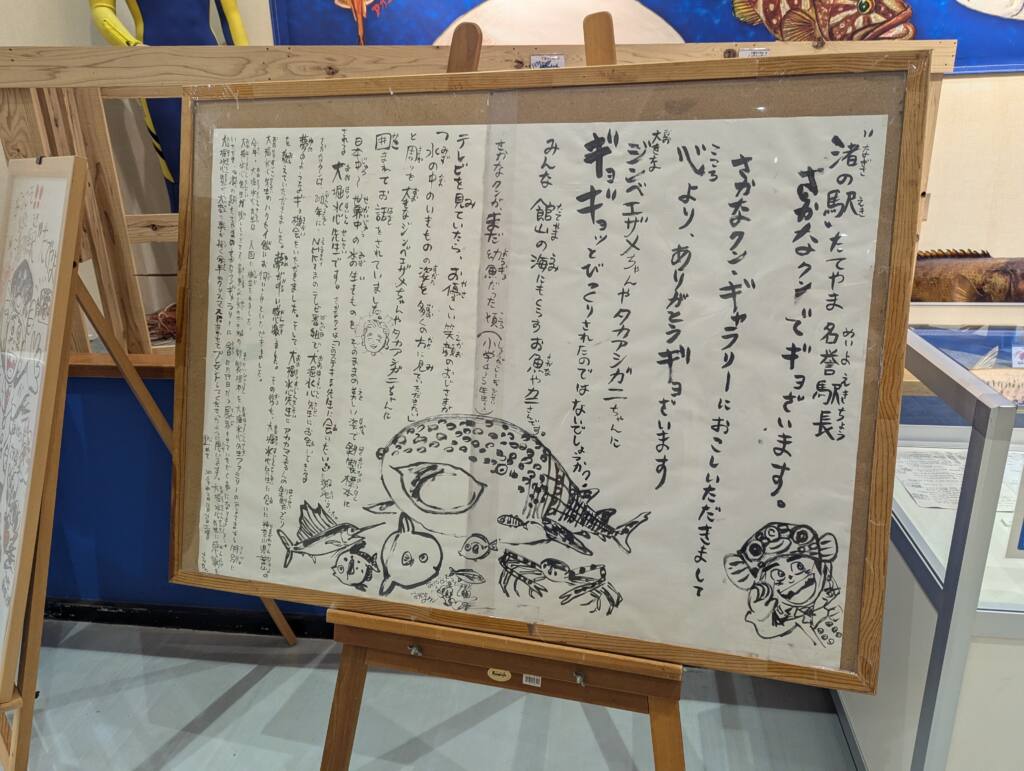

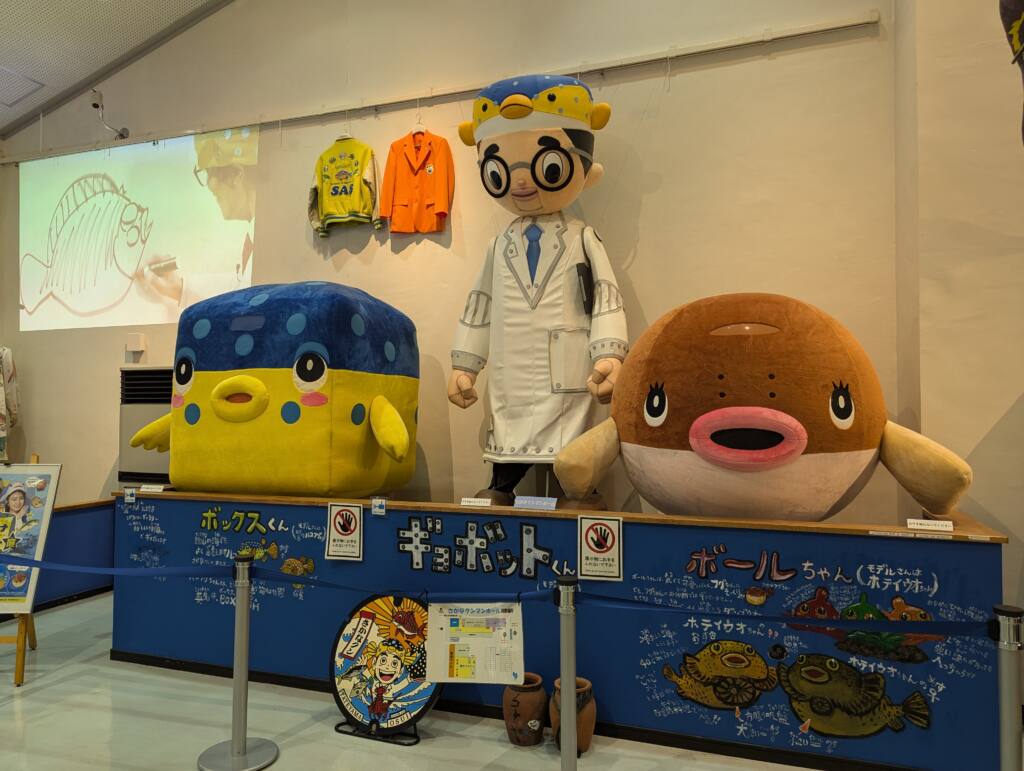

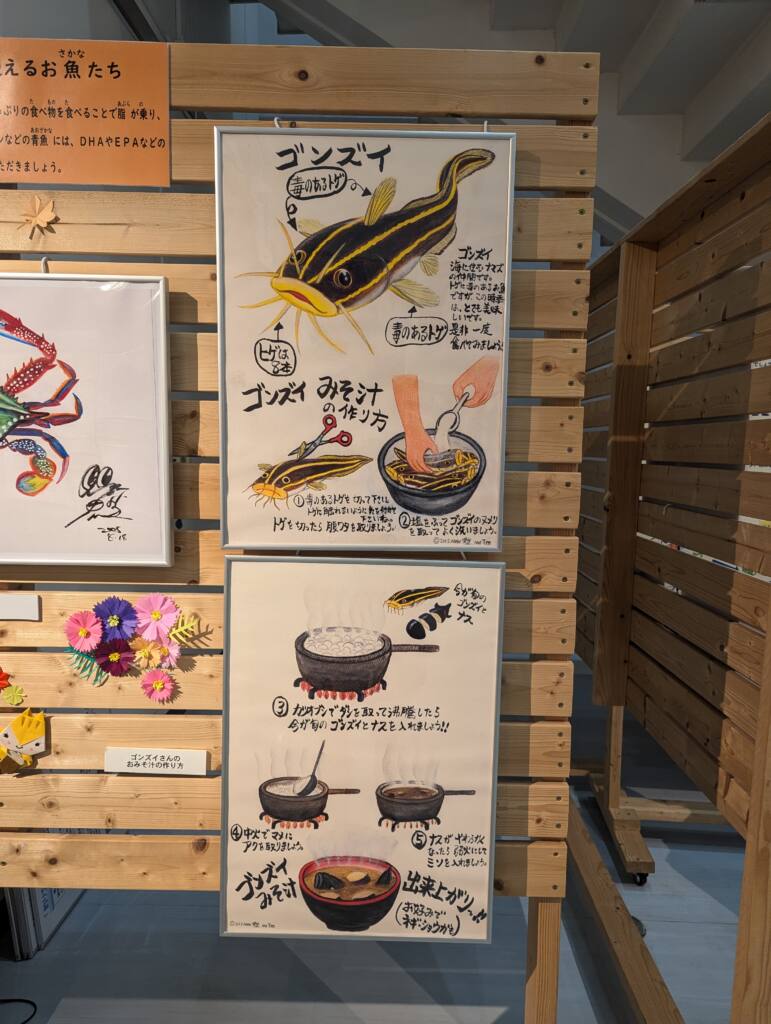

渚の駅 たてやま

久しぶりの千葉遠征。

今回は意外と寄る機会のなかった「渚の駅 たてやま」にも寄ってみました。

かの有名なさかなクンさんは館山出身。

そんなわけか、道の駅で大々的にピックアップされているみたいです。

さかなクンさん専門のコーナーも。

さかなクンさんが描かれた魚のイラストもなかなかの数展示されています。

千葉南部を訪れる際は、ぜひ寄っておくとよい感じかもしれません。

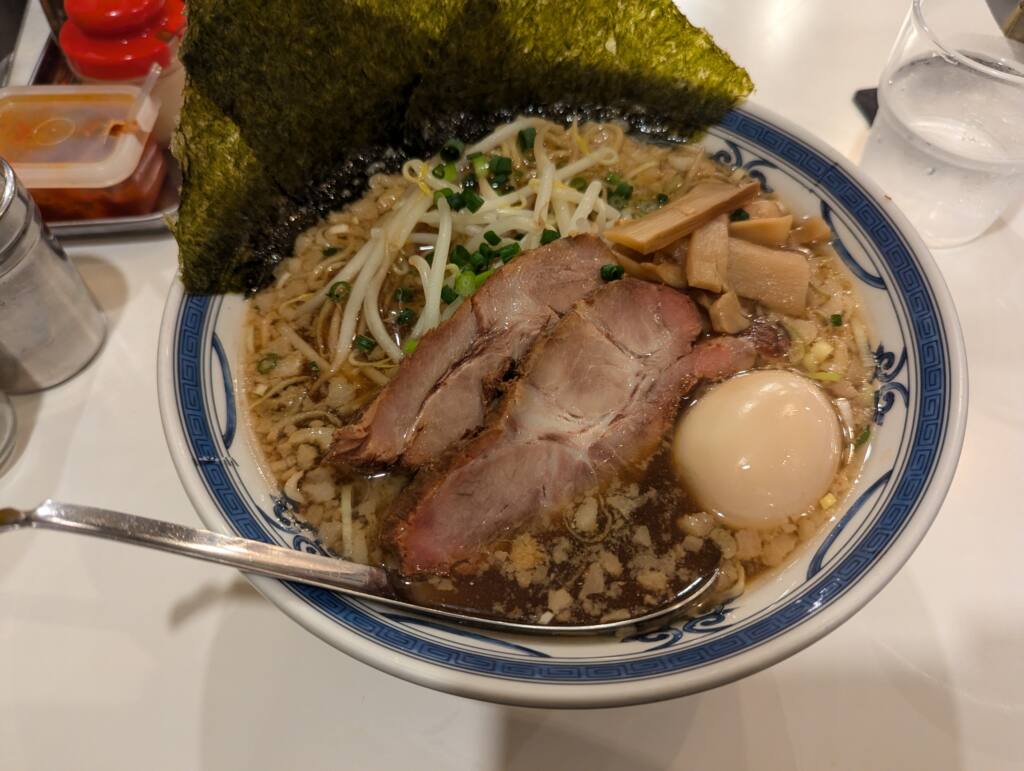

海辺の食堂で

その後、海辺の食堂で昼食。

そのままタイドプール観察

昼食の後は、そのままタイドプールの観察に行ってみました。

ただ潮溜まり用の網を持っていたわけではないので、なかなか苦戦。。

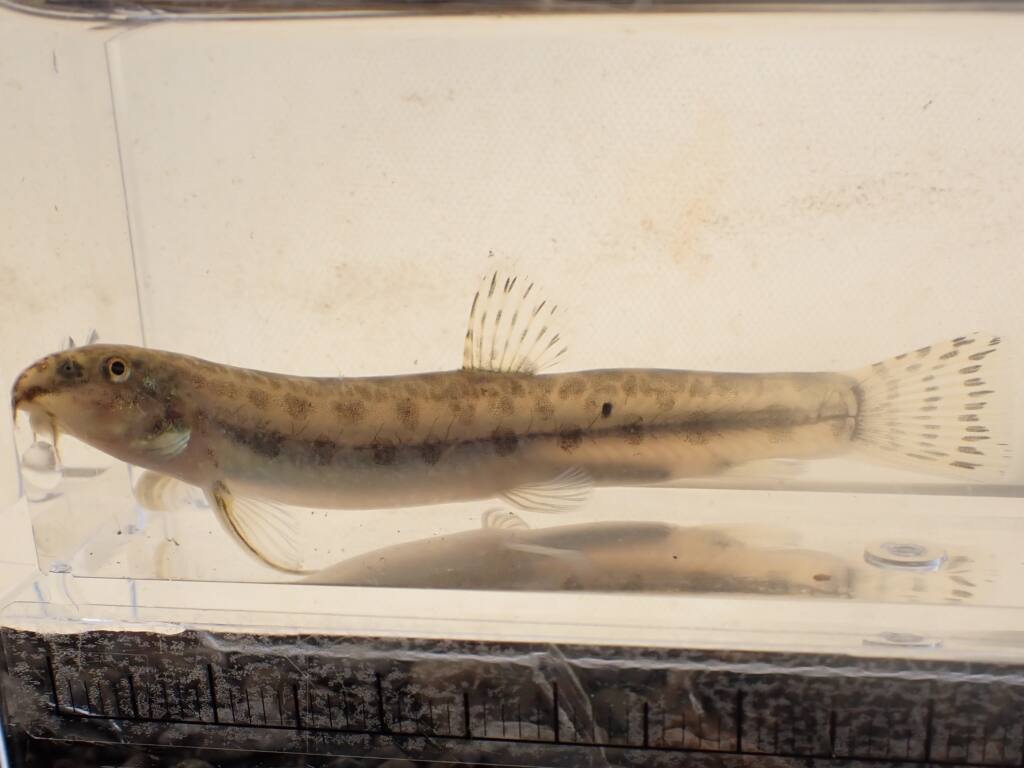

採れたのは、クモハゼ1匹だけでした。

少し離れたところに、やたら藻で緑に染まった潮溜まり?を発見。

カメラを入れてみると……。

マツモムシと何らかの遊泳魚?

網を入れてみると。

まさかこんなところでメダカが採れるとは!?

映像では白く見えましたが、掬ってみるといわゆる改良メダカではなく、野生体色のメダカでした。

ようやく川へ

その後、以前クロヨシノボリを採集したことのあるポイントに向かいました。

しかし、、再訪したその川は絶賛工事中。

残念ながら人知れず、生息地が滅んでしまった可能性があるようです。

一応近くの川で網を入れたところ、別の魚は採れました。

ヌマチチブに比べると頬の斑点が密在する点で区別できます。

また、本種のほうがより感潮域で見られやすい印象があります。

このポイントで採れた魚は、チチブとヒナハゼだけでした。

その後もう1か所別の川にもよりましたが、シマヨシノボリのみ採れて終了。

映りが悪く、頬の縞模様がちょっと見づらいですね。

これで日没を迎えたため、この日は少しだけ北上して、翌日の本命へ備えました。

二日目 上総編

この日は本命。

カズサヨシノボリを狙いに行きます。

同行者はギバチを見たいのだとかなんとか。

最初の川

上総エリア1本目の川。

網を入れてみると。

まず最初に入ったのはテナガエビ。

あまり大きい個体ではありません。

次に入ったのは。

比較的立派なシマヨシノボリの♂。

狙いのカズサヨシノボリではありません。

が、ひとまず今日もヨシノボリに会うことはできました。

このポイントでは、シマヨシノボリが優占種となるようです。

シマヨシノボリだけ採れ続けるので、別の河川に移動します。

2本目の川

本命の川に向かう途中、ここはなんか良さそう、という川を発見。

立ち寄ってみることにしました。

網を入れてみると、

同行者がターゲットとしていたギバチが採れました。

関西でも見られるギギとよく似ていますが、ギバチは尾鰭の切れ込みが浅いことで区別できます。

この違いを見たかったんだとかなんとか。

髭がさほど長くないので、おそらくカラではない気がします?

この河川では同行者が見たがっていた魚が良く採れました。

ギバチやヒガシシマドジョウを見ることができて満足の様子。

メインターゲットはカズサヨシノボリなので、まだ探索は続けます。

本題の川

その後あちこち行きましたが、よさげな川が見つからず、既知のポイントに到着。

高確率でカズサヨシノボリが採れるであろう川です。

さっそく網を入れてみると。

早速採れました。

カズサヨシノボリの♀です。

♂も採れました。

このポイントでは比較的安定して数が採れます。

関東地方のトウヨシノボリは丸みを帯びていることが多いのですが、カズサヨシノボリに関しては日本海側で見られるようなシャープな体形をしている個体が多くみられ、印象的です。

これにて目的達成!

このポイントでは私は結構な数捕獲できたのですが、同行者は全然採れなかったとのこと。

もしかすると、網の使い方など、捕まえ方に何かコツがあるのかもしれません。

私はいつも通り網を振っていたつもりでした。特に変わったことはしていません。

下総へ

目的達成後、途中でお土産など買い足しつつ、上総から下総方面へ移動しました。

最終日 下総編

早いもので3日目の最終日。

最終日は北部の某有名水系を探索します。

千葉県には全域にカズサヨシノボリが生息しているわけではありません。

北部のものは、ふつうのトウヨシノボリとなるようです。

比較対象として、トウヨシノボリを狙ってみました。

同行者は移入のツチフキと、関東平野のホトケドジョウを見てみたいのだとか。

さっそく網を入れてみると。

下総の、トウヨシノボリ。

こちらのポイントでも、結構たくさん入ります。

カズサヨシノボリに対し、いわば下総ヨシノボリといった位置づけになる個体です。

もっとも、カズサヨシノボリはトウヨシノボリに統合されており、同種とみなす見解もあります。

そういう意味では、両者の差は大きくない といえるでしょう。

実際、オスはともかくメスに関しては混ぜたら区別できないと思います。

シマヒレヨシノボリに独特な尾鰭の下端部が赤く染まる特徴がこの個体にもみられます。

もしかすると、交雑個体の可能性もあるのかもしれません?

私がヨシノボリを一転狙いしている中、同行者はいろいろな魚を採っていました。

そんなこんなでタイムアップ!

あとは同行者を駅まで送り届けて、解散になりました。

リザルト

今回のポイントで採れたカズサヨシノボリはこんな感じでした。

※同産地にて過去採集した個体を含みます。

頭部の小斑点について

カズサヨシノボリは基本的に、頭部に小斑点は入らないとされます。

実際、入らない個体のほうが多くみられます。

しかしながら、一部の個体では小斑点がわずかに見られることがあるようです。

まばらなので、いわゆる「個体差」の範疇に入ってくるレベルだとは思われますが……。

オウミヨシノボリと比べると明らかにない、または少ない ことは間違いないようです。

下総のトウヨシノボリ

今回のターゲット外ではあったものの、ついでに採れたトウヨシノボリ。

採集した時点ではさほど気に留めていなかったのですが、後で見返せば見返すほど、不思議な印象の個体に思えてきました。

♀に関してはまぁふつうのよくあるトウヨシノボリ、という感じですが、♂に関しては尾鰭の下端部が赤く染まる点が興味深いです。

この特徴はシマヒレヨシノボリに見られる特徴ですが、頭部や第一背鰭の形状は明らかにシマヒレヨシノボリのものとはかけ離れており、トウヨシノボリもしくはそれとの交雑個体ではないか、と推定しています。

いずれ、この下総の個体群も掘り下げても面白いかもしれません。

これにて秋の千葉遠征は終了!

安房、上総、下総と縦断し、充実した旅になりました!

それでは、次回の更新をお楽しみに!

コメント