どうも、サビぬきです。

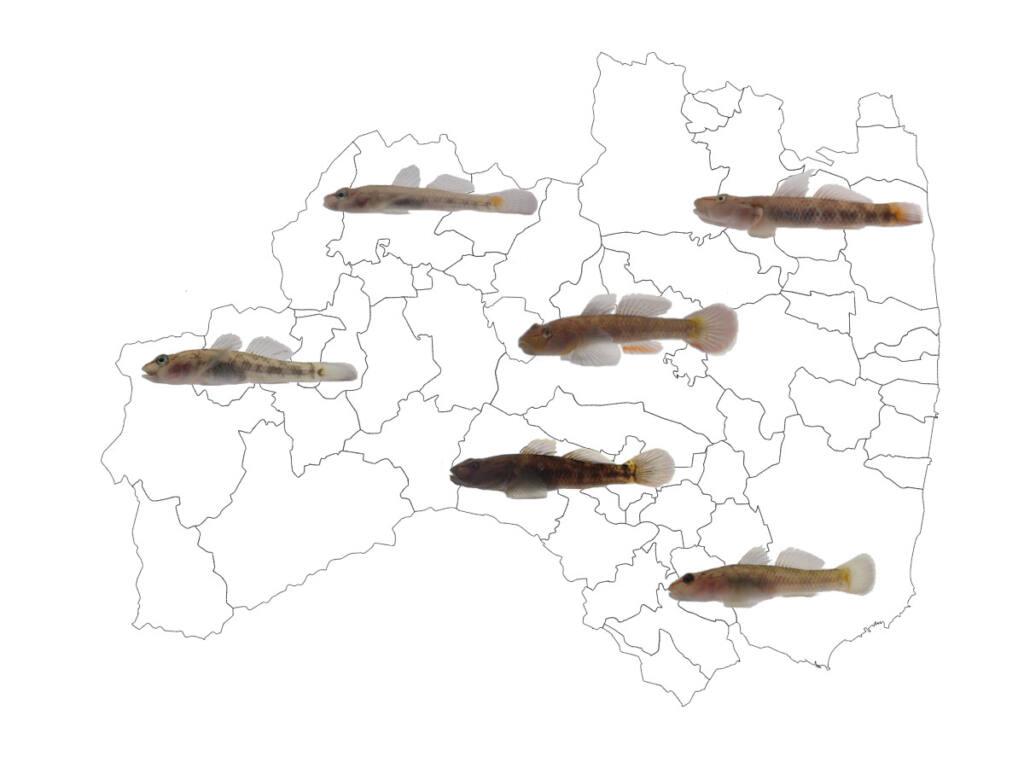

今回は福島県産のトウヨシノボリを並べてじっくり比較してみようと思います。

今回、6産地分の画像を用意しました。

会津地方西部 湖沼産

新潟県寄りのエリアの、比較的小規模な湖沼産です。

小型個体は背鰭の先端が赤く染まりますが、成長に従って一般的な個体群同様黄色に変化するようです。

枯草が多く沈殿する環境に生息していました。

水槽内写真

ケース内写真

会津地方北部 湖沼産

会津地方北部に位置する、やや大規模な湖沼産です。

ワカサギ釣りが盛んなエリアであり、放流も行われているエリアらしく、移入または交雑が生じている個体群の可能性もあります。

野外では白っぽく見えた個体が多かったものの、水槽内での観察ではそうでもないかもしれません。

オスの尾鰭の下端部が赤く、♂の第2背鰭に縞模様が入るものもおり、シマヒレヨシノボリに似た特徴を示す個体も見られるようです。

ただし、シマヒレヨシノボリとは異なり♂の尾部には橙色斑が乗ることが確認できます。

水槽内写真

ケース内写真

フィールド写真

採集紀行

中通り地方中部 ダム湖上流河川産

ダム湖上流河川に接続する水系産です。

やや流れのある環境で、個体数自体はそこそこの密度で生息していました。

福島県で採れるものとしては比較的大型となり、全長4cm前後の個体が多いように思えます。

♂の第2背鰭がやや伸長する傾向があるようで、どことなくビワヨシノボリを彷彿とさせます。

♀は頬が無地であるのに対し、♂は若干の赤斑点が見られます。

♂の第2背鰭には斑紋が入り、やや長く伸長する傾向があるように見えます。

水槽内写真

ケース内写真

採集紀行

中通り地方南部 用水路産

とある湖沼に接続する、流下水路産の個体です。

やや流速のある水路に棲んでいましたが、生息状況から上流にある湖沼からの流下個体と推測されます。

体型や外観上の特徴は止水域に見られるものとよく一致します。

関東地方に最も近いエリアの個体となるためか、クロダハゼとやや似た雰囲気です。

背鰭は長く伸長しないようですが、このエリアの♂はどことなく貫禄がある印象です。

水槽内写真

ケース内写真

採集紀行

浜通り地方南部 湖沼産

福島県南東部にある、比較的海に近いエリアの小規模な湖沼産です。

ごく細い水路で海への接続が一応ありはするものの、生息状況からして陸封型の可能性が高い集団と推測されます。

現地では流木の周りを浮遊する形で泳いでいたため、止水域に適応した集団であると思われます。この点も、降海しておらず陸封型である可能性を支持する理由の一つです。

写真写りはかなり微妙なのですが、第2背鰭の縞模様がやや太い個体が多いように思えます。

水槽内写真

ケース内写真

浜通り地方北部 河川産

福島県北西部、宮城県寄りのエリアの小河川産です。

比較的海辺に近いエリアとなり、シマヨシノボリとの混生が見られました。

最大で8cmクラスになる個体も見つかっており、福島県のトウヨシノボリとしては私が見つけた中でこの産地のものが最も大型になるようです。

むしろ全体的に福島県産は小型な傾向があり、ここまで紹介した中ではこの個体群が最も一般的な「トウヨシノボリ」らしい姿形をしていると思います。

水槽内写真

ケース内写真

採集紀行

ところでどうして福島県産なの?

トウヨシノボリの産地比較を行っていくうえで、福島県を選んだ理由は次の通りです。

- 東北地方のヨシノボリはあまり詳しく調査されおらず、情報が乏しいため。

- 山間部の溜め池、自然湖、ダム湖、海岸流入河川と主要な生息環境が県内に一揃いしているため。

- 東北地方の中でも南部に位置することから、クロダハゼとの連続性も比較できるため。

- 沿岸部以外では他のヨシノボリの分布が知られておらず、同定が容易であるため。

喜多方ラーメン、山都そば、ソースカツ丼など地元のグルメが美味なため。

以上が主な理由です。

浜通り地方以外のものは基本的に陸封型と考えられます。

各形質の一覧比較

産地ごとの形質一覧比較です。

♀はどの産地も似通っていますが、♂はある程度区別できる傾向があるように思えます。

会津地方の個体群に関しては、同一産地内で上顎/下顎 どちらも突出する個体が見られたのは面白いところです。

中通り地方のものは全て下顎突出、浜通り地方のものは全て上顎突出でした。

オスの背鰭に伸長が見られるのは、浜通り地方北部産のおそらく両側回遊型と思われる個体群のみでした。

流速のある環境では一般に背鰭が伸長する個体が多いように思えますが、中通り地方の個体に関してはそのような個体は見受けられませんでした。

ただし産地3はダム湖上流河川であること、産地4は逆に湖沼からの流出河川であることから、どちらの集団も本質的には湖沼の止水域に適応した集団なのかもしれません。

頬の斑点については、基本的に無いものが多く見られました。

しかし、あるものとないものが混在する産地が2つありました。

一方は漁業権が設定されている水域と間接的な接続が見られる水系であり、放流の影響を受けている可能性があります。

もう一方はごく小規模な湖沼であり、放流の影響を受けている可能性は低いと思われる環境に生息していました。

トウヨシノボリ自体はそう珍しい魚ではないため、福島県内を探せばまだまだそう難しくなく見つけられると思います。

福島県内でもこれだけ差異が見られるのは、やはり興味深いところですね。

東北地方のトウヨシノボリはあまり調査が進んでいないらしく、またトウヨシノボリには複数種が内在する可能性が指摘されています。

このことから、もしかすると将来的にいくつかの種に分かれる・・・なんてことも、あり得るかもしれませんね。今後の動向を見守りたいところです。

コメント