どうも、サビぬきです。

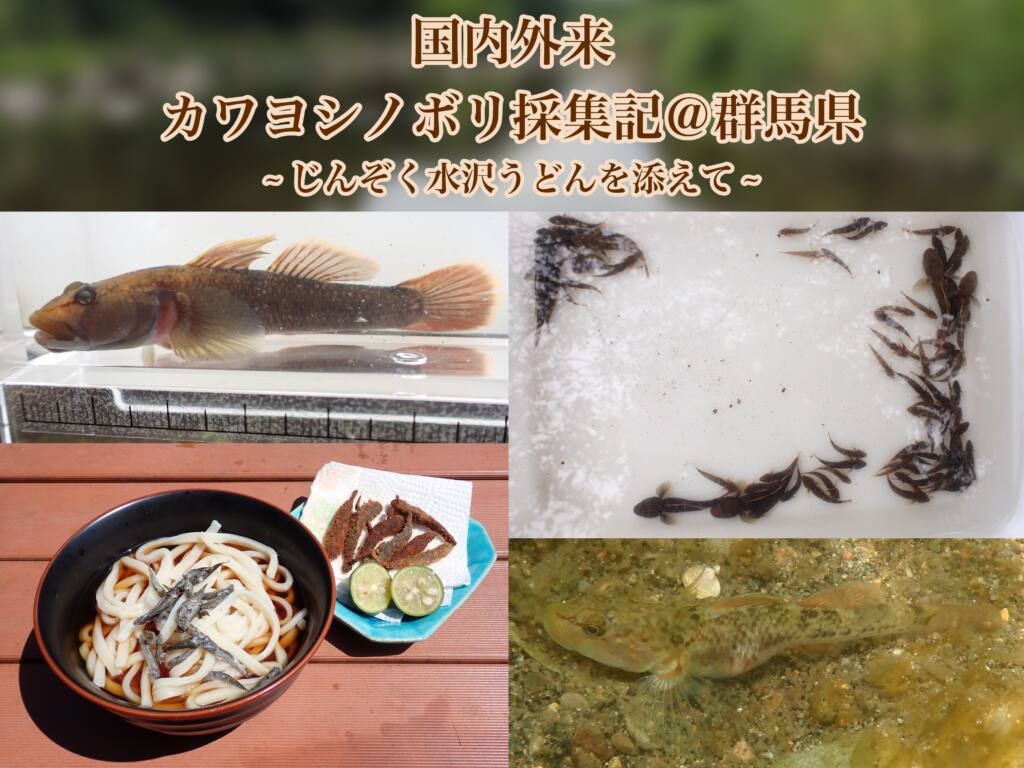

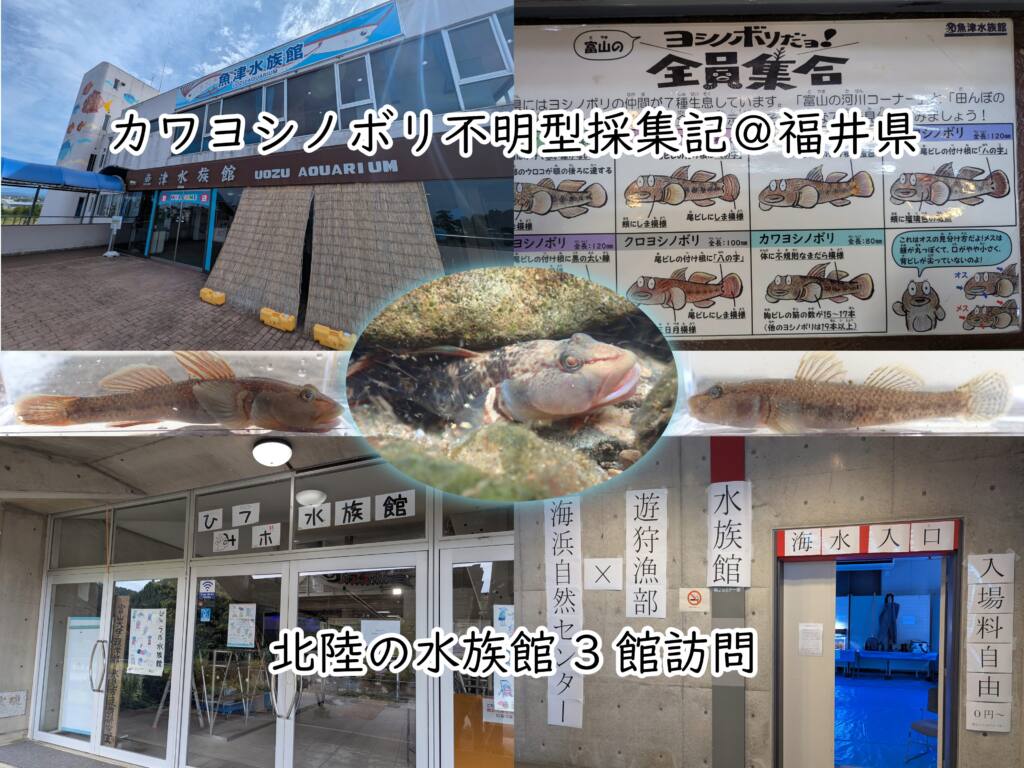

今回は、2025年8月に採集した、群馬県におけるカワヨシノボリの採集記録をお届けします。

このタイトル時点で違和感を覚えた方がいるかもしれません。

そう、カワヨシノボリは本来、群馬県には分布していないはずです。

しかしながら、近年になって侵入が確認されており、一部地域で数多くの個体が確認されているのだそうです。

今回は3地点でその分布状況を調べてみました。

最初の川

昨年9月に訪れた河川と同ポイントです。

採れる採れる。

釣りで狙うよりも小型個体が中心ですが、たくさん入ります。

西日本に広くみられる、無斑型 のようです。

かなりの数が安定的に生息しているようですが……しかしここは群馬県。

ここでは国内外来種。

特に水産資源として有用なわけでもありません。

多数の個体が見られる状況は、自然環境のことを考えるとあまりよろしくない存在と思われます。

国内に分布する種ではあるものの、本来の分布域ではない別の地域に人為的に持ち込まれた種を指します。

カワヨシノボリは、西日本では在来種ですが、群馬県を含む関東地方は本来の分布域ではありません。

東京都、神奈川県では以前より移入例が知られていましたが、近年になり埼玉県、群馬県でも見つかるようになりました。

例えばオオクチバスのような国外外来種に比べると知名度は低いものの、地域固有の在来種もしくは遺伝的に集団との競合や交雑といった問題を引き起こすリスクがあり、生態系への悪影響が懸念されています。

2番目の川

同一水系の別支流です。

一回りサイズは小ぶりですが、こちらもかなりの数が見られるようです。

つまるところ、完全に定着してしまっている、と考えてよさそうですね。

このポイントでも、30分ほどでこれだけの数が集まりました。

ここまででひとまずの採集は切り上げ。

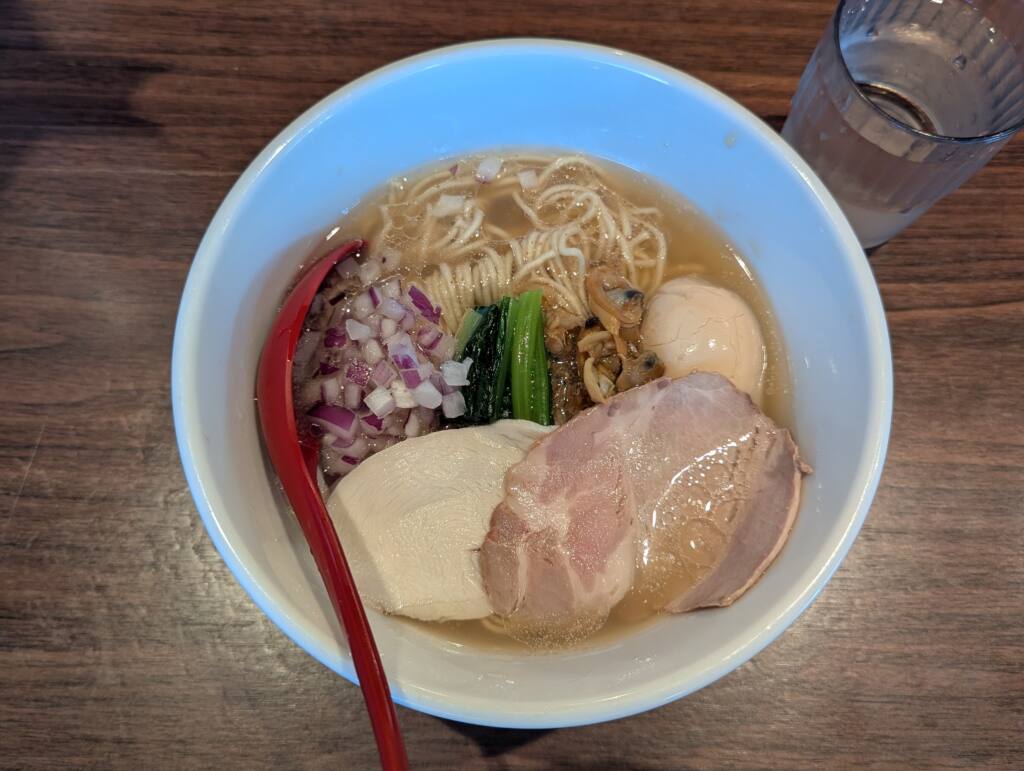

このあたりでいったん、昼食としました。

湖へ

この川の最上流域はダム湖になっています。

もし上流から放流されたのであればダム湖にも、止水域に適応した集団が分布している可能性があります。

逆に、下流から侵入したのであれば、ダム湖を登ってくることはできないはずです。

その点、確かめてみました。

湖についてすぐ、ブラックバスの影が目立ちます。

予想外の収穫

湖岸に近づくと……ヨシノボリが見られます。

捕獲してみると。

おや、カワヨシノボリではありません。

関東地方では在来種となる、クロダハゼが採れました。

このためクロダハゼと判断しました。

ブラックバスも見られるものの、クロダハゼもよく見ると無数に見られます。

これはもしかするとトウヨシノボリのような感もあります。個体差かもしれませんが。

おそらくブラックバスに捕食されているものと思われますが、数で圧倒することで、生き残る生存戦略をとっているのかもしれません。

観察していると、小さめのブラックバスがモツゴと思わしき小魚を追いかけ、そのまま捕食する一部始終を目撃しました。

ヨシノボリは周囲にたくさんいるものの、ブラックバスはそれらに目もくれていない様子。

ここのブラックバスは、遊泳魚を好んで捕食するのかもしれません。

アカアシクワガタ

リザルト

下流のポイント2カ所ではカワヨシノボリ、上流のダム湖ではクロダハゼが採れました。

カワヨシノボリ

1本目の河川産

2本目の河川産

1本目の河川に比べ、小ぶりな個体が多くみられました。

湖のクロダハゼ

頭部が丸め、下顎突出でしゃくれ気味、♂の第一背鰭が伸長しない、関東産 という特徴からクロダハゼと判断しました。

ただし、トウヨシノボリの可能性もあります。交雑種の可能性もあるかもしれません。

クロダハゼは関東平野に分布する在来種ですが、この湖の分布には少し違和感があります。

というのも、一つはまずダム湖であること。

もう一つは標高が高いこと。

クロダハゼはどちらかというと平野部に多く見られる傾向があり、山間部で見られるという話はあまり聞きません。

また、人造湖であることから、群馬県内の別の地域から連れてこられた、ルーツの異なる外来集団である可能性も疑えます。

しかしながら、それを確定するには遺伝子を確認しないと判断ができません。

分布域としては関東地方の範囲内であり、移入を裏付ける証拠もありません。

このため、ここでは暫定的に在来集団ということにしておきます。

おまけ:じんぞく水沢うどん

さて、今回は捕獲したカワヨシノボリを、食べてみることにしました。

昨年9月に徳島県で食べた、じんぞくたらいうどんを群馬県風にアレンジしてみます。

じんぞくとは徳島県の方言でカワヨシノボリを指し、これで出汁をとる文化が存在します。

せっかくなので、群馬の名産である水沢うどんを使うことにしました。

要は徳島のじんぞく出汁+群馬の水沢うどん を合わせる計画です。

また、じんぞく出汁については当時食べられていたであろう昔ながらの味を再現する目的で、味付けには醤油のみを使用しました。

なお、採集した日とは別日になります。(この日はとんでもなく暑かったです…….。)

作り方としては、

1 カワヨシノボリ(じんぞく)を茹でて出汁をとる

2 出汁ガラを除去

3 醤油を入れて味を調える

4 別の鍋でうどんを茹でる

5 器にうどんと出汁を盛って完成!

お好みで、じんぞく出汁ガラとすだちを加えると良い感じでした。

味は意外にもカツオ出汁に似ています。

ただ、若干の川臭さを感じ、ここが良くも悪くも相違点と言えると思いました。

カツオのほうが万人受けしそうですが、カワヨシノボリもこれはこれで悪くはないお味です。

今回はシンプルに作りましたが、みりんや昆布だしなどを使って味を調えるとさらにおいしくなるとは思います。

比較的大きめの個体は、から揚げにしました。

こちらもすだちを絞ると美味でした!

外来魚の有効利用法の一つとして、徳島県の伝統料理を。

ここに、提案してみます。

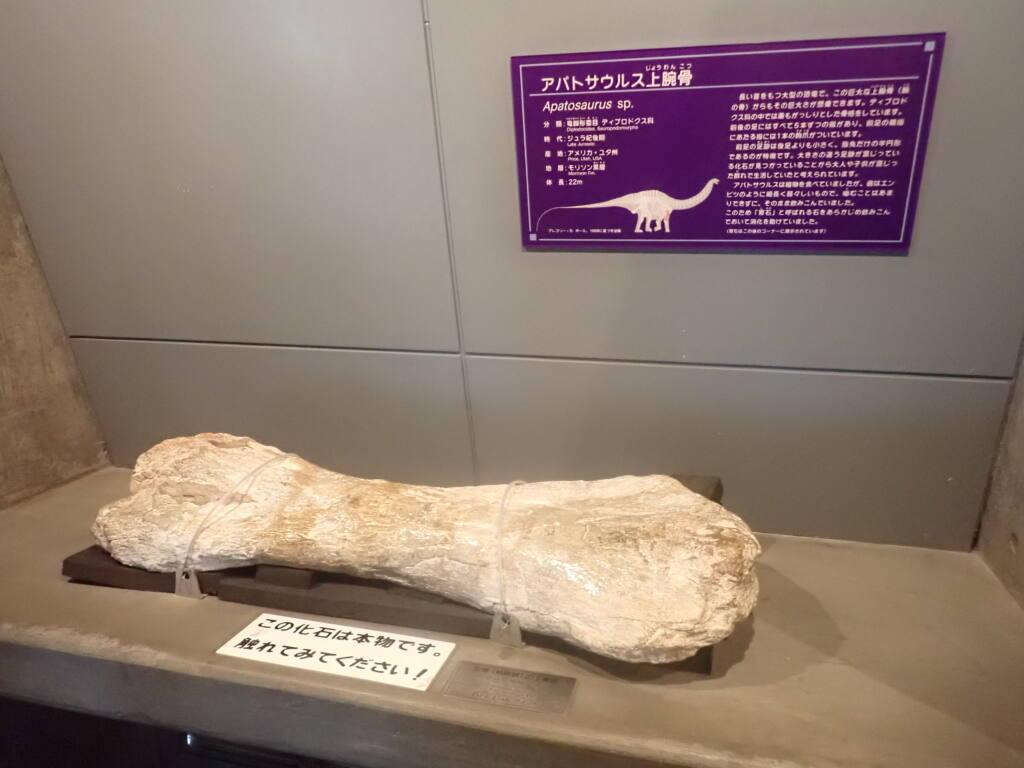

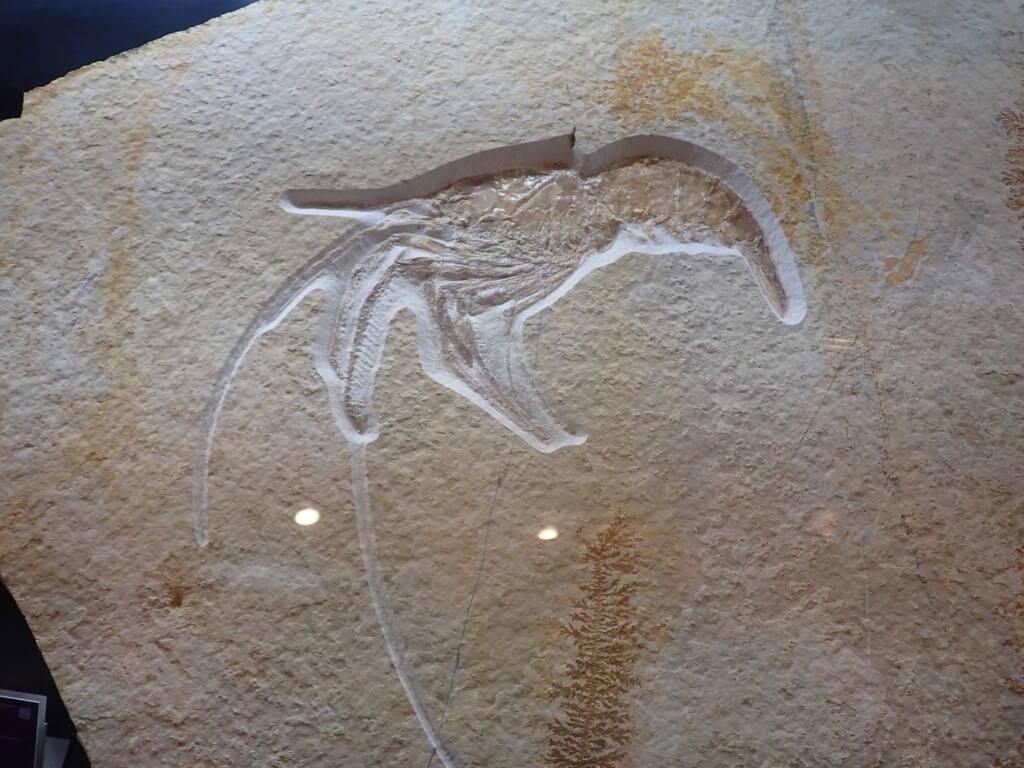

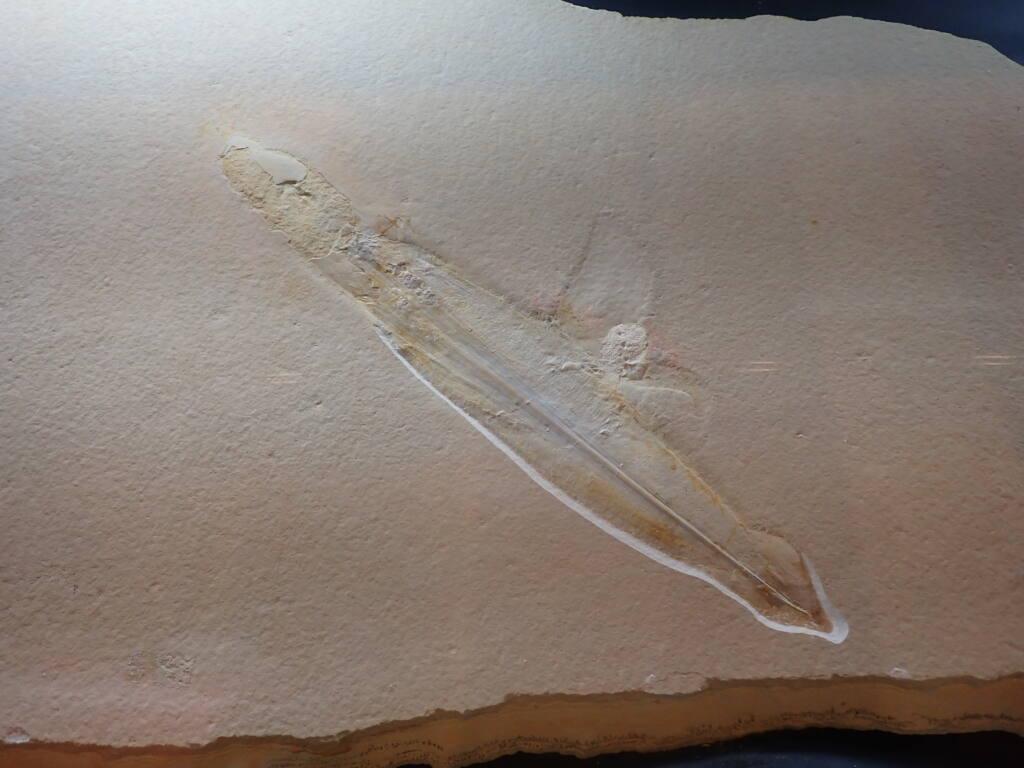

神流町恐竜博物館

食事の後にはこちらにも寄ってみました。

今回の採集とは直接関係ありませんが、水族館ではなく博物館で古生物を学ぶのも、たまにはよいと思います!

エビ、イカ、魚。

群馬県もかつては海であったことを伺わせる化石たちです。

それでは今回はこの辺で。

群馬県のカワヨシノボリ。

もう少し知られても良い存在ではないかと思います。

次回の更新をお楽しみに!

コメント